Hunderttausende Mittelständler benötigen in den kommenden Jahren einen Generationswechsel. Doch eine geeignete Unternehmensnachfolge zu finden, gestaltet sich zunehmend schwierig. Von den rund 3,8 Millionen KMU in Deutschland könnten schon in diesem Jahr 230.000 für immer schließen, weil sie bislang keinen neuen Eigentümer oder Geschäftsführer gefunden haben.

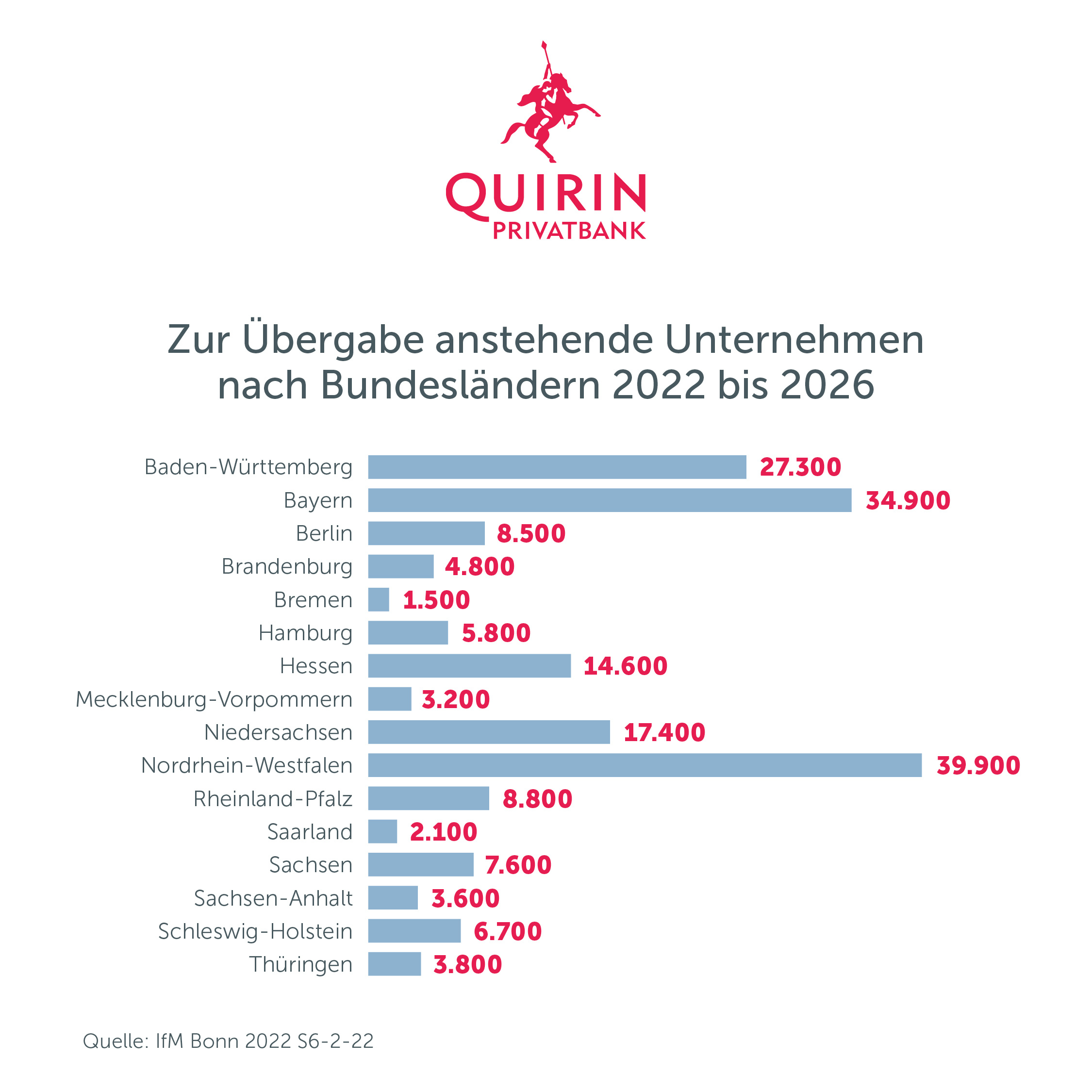

Weil die Bevölkerung in Deutschland immer älter wird, begleitet den deutschen Mittelstand das Thema Nachfolgeregelung schon seit vielen Jahren. Die Zahlen dazu werden allerdings immer alarmierender. Laut Daten der staatlichen Förderbank KfW benötigen in Deutschland rund 400.000 mittelständische Unternehmen bis 2027 eine Nachfolgeregelung. Creditreform spricht von 40 Prozent der deutschen Mittelständler, die reif für den Generationenwechsel sind. Bei diesen Betrieben ist mindestens ein Inhaber älter als 60 Jahre.

Doch die Suche nach einem neuen Inhaber oder Geschäftsführer gestaltet sich schwierig. Schätzungen gehen davon aus, dass schon in diesem Jahr bei rund 230.000 Unternehmen aus dem Mittelstand die Lichter für immer ausgehen, weil es keinen Nachfolger gibt. Die Zahl der Unternehmen auf der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin ist inzwischen fast dreimal so hoch wie die Zahl der Interessenten, obwohl sich deren Zahl seit 2022 wieder etwas erholt hat.

Doch selbst ohne diesen Nachfragemangel stehen viele Firmenübertragungen und -verkäufe vor einem ganzen Bündel weiterer Herausforderungen. Zum einen bereiten viele KMU ihre Suche nach einer Unternehmensnachfolge zu spät und nicht gut genug vor. Oftmals ist dabei zu beobachten, dass sich die Unternehmer und Unternehmerinnen mit der Übergabe ihres Lebenswerkes schwertun, weil sie nicht loslassen mögen und um den Fortbestand ihrer Firma fürchten. Hinzu kommt, dass der Nachwuchs in Familienunternehmen immer seltener Interesse daran zeigt, in die Fußstapfen der Eltern zu treten und lieber eigene Karrieren verfolgt.

Dennoch gibt es für eine erfolgreiche Unternehmensübertragung eine Reihe von Optionen, über die sich ältere Firmeninhaber frühzeitig Gedanken machen sollten.

Familieninterne Nachfolge oder externe Nachfolge?

Ist aus der eigenen Familie kein geeigneter Kandidat bereit, das Unternehmen zu übernehmen und zu lenken, ist die Übertragung an einen externen Nachfolger eine Alternative, die Finanzmarktbranche spricht dann von einem Management-Buy-In (MBI). Das Unternehmen wird dann nicht vererbt, sondern von einem externen Käufer übernommen. Das muss keine Einzelperson sein, auch die Übernahme oder Fusion (Merger & Acquisitions) mit einem anderen Unternehmen ist möglich. Allerdings ist dafür eine längere Planungs- und Übergangsphase einzuplanen, da sich die Käufer zunächst ein klares Bild über die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens machen müssen, unter anderem durch eine aufwändige Due Diligence-Prüfung. Etwas schneller geht es, wenn die eigenen Führungskräfte das Unternehmen ihres Arbeitgebers übernehmen, da sich diese im Unternehmen gut auskennen und bereits Erfahrung in der Branche und im Markt besitzen. Bei diesem sogenannten Management-Buy-Out (MBO) dürfte es der Käuferseite leichter fallen, Chancen sowie Risiken zu erkennen und realistisch einzuschätzen. MBO und MBI lassen sich auch kombinieren, etwa durch den Verkauf an einen Finanzinvestor, der die Führungsetage mit bisherigen und neuen externen Managern besetzt und diese am Unternehmen beteiligt.

Herausforderndes Finanzierungsumfeld für die Unternehmensnachfolge

Ist trotz der geringen Zahl an Interessenten ein möglicher Käufer gefunden, steht die Übernahme gleich vor der nächsten Hürde: der Finanzierung. Die meisten potenziellen Unternehmensnachfolger verfügen nicht über ausreichend Eigenmittel und sind auf Fremdkapital angewiesen.

Nach einer Untersuchung der IHK Schleswig-Holstein berichten inzwischen vier von zehn an einer Unternehmensübernahme Interessierten von Finanzierungsproblemen. Im Detail zeigt sich, dass alle Finanzierungskanäle in den vergangenen fünf Jahren enger geworden sind. Insbesondere beim klassischen Finanzierungsweg über Bankkredite berichten 60 Prozent der Befragten von verschlechterten Bedingungen. Auch der Einsatz von Mezzanine-Kapital, einer Mischung aus Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung, ist in den vergangenen Jahren schwieriger geworden. Der Zugang zu Beteiligungskapital hat ebenfalls verschlechtert, wenn auch nur moderat. Hier liegt die Herausforderung in den höheren Zinsen. Hohe Zinsen auf vermeintlich sichere Anlagen machen Investments in Start ups oder Unternehmensnachfolgen unattraktiver für Investoren. Zudem beklagen die Akteure, dass bei der Nutzung von Beteiligungskapital Verluste nur vorgetragen werden dürfen, wenn sich das Geschäftsmodell des übernommenen Unternehmens nicht ändert. Das widerspricht dem Wunsch und häufig auch der Notwendigkeit der Käufer, das übernommene Unternehmen neu auszurichten.

Unter dem Strich hat die Entwicklung bei den Finanzierungswegen dafür gesorgt, dass vor allem Bürgschaften gefragt sind, mit denen die Unternehmer ihre Sicherheiten für die Kreditvergabe weiter erhöhen. Insgesamt bleibt das Finanzierungsumfeld jedoch so herausfordernd wie seit Jahren nicht.

Schrittweise Unternehmensnachfolge: Übernahme in Raten

Ein Unternehmensverkauf kann nicht nur gegen Einmalzahlung, sondern auch gegen wiederkehrende Leistung vorgenommen werden. Der Vorteil wiederkehrender Leistungen für den Käufer besteht darin, dass er weniger auf Fremdkapital angewiesen ist. Nachteilig dabei ist, dass der Verkäufer vom Erfolg der Unternehmensnachfolge abhängig ist, damit dieser die Raten auch zahlen kann. Wiederkehrende Leistungen lassen sich aber zum Beispiel auch mit einer Hypothek absichern. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine schrittweise Übertragung durch Gründung einer Personen- oder Kapitalgesellschaft vorzunehmen. Der Nachfolger wird am Betrieb beteiligt und somit zum Mitgesellschafter, was es dem Inhaber erlaubt, die Übergabe in Etappen zu vollziehen.

Teilverkauf und Vermietung

Eine andere Variante stellen der Teilverkauf und die Vermietung der Betriebsgebäude dar. Hier werden dem Nachfolger normalerweise nur die Räumlichkeiten gegen Entgelt überlassen. Die Einrichtung und die Maschinen werden hierbei vom Nachfolger gekauft. Auf diese Weise lässt sich das Finanzierungsvolumen für den Käufer verringern. Ein Nachteil: Die stillen Reserven werden aufgelöst und müssen versteuert werden.

Börsengang (Going Public)

Eine weitere Möglichkeit der Unternehmensnachfolge ist die Verwandlung des Unternehmens in eine Aktiengesellschaft deutschen oder europäischen Rechts. Damit kann sich ein Unternehmen am Kapitalmarkt unabhängig von Banken refinanzieren, etwa durch die Ausgabe von Aktien. Das hat viele Vorteile, allerdings müssen dafür gewisse Bedingungen gegeben sein:

- Der Jahresumsatz des Unternehmens muss höher als 25 Millionen Euro sein

- Eine gute Ertragssituation

- Etablierte Marktstellung

- Gute Perspektiven

Zur Börseneinführung sollte zudem eine klare Organisations- und Führungsstruktur vorhanden sein, denn der Prozess ist langwierig und muss gründlich vorbereitet werden. Ist der Börsengang erfolgt, ist die Übertragung eines Unternehmens durch den Verkauf von Aktien jedoch relativ einfach umsetzbar. Dabei hat der Verkäufer die Möglichkeit, die Beteiligungsverhältnisse nach eigenen Präferenzen zu gestalten.

Stiftung

Sofern der Unternehmer das Geschäft unabhängig von seiner Familie und ohne externen Käufer erhalten möchte, kann das Unternehmen schon mit einem Kapital von 10.000 Euro an eine Stiftung übertragen werden. Eine solche braucht keinen Eigentümer oder Gesellschafter und agiert eigenständig. Das Besondere hierbei ist die Trennung des Vermögens des Stifters von dem seiner Nachkommen. So zerfällt das Unternehmen nicht in einzelne Erbteile, sondern bleibt als Ganzes bestehen. Entscheidend sind dabei das Stiftungsgeschäft, bei dem der oder die Stifter Vermögen wie zum Beispiel Unternehmensanteile auf die Stiftung übertragen, sowie die Stiftungssatzung, die Stiftungszweck und die Kapitalverwaltung regelt. Beides muss die zuständige Stiftungsbehörde genehmigen. Entscheidungen werden im Stiftungsrat getroffen, dem oft die Stifter selbst angehören. In der Regel erhält die Stiftung dann einen Teil der Unternehmensgewinne für die Finanzierung des Stiftungszwecks. Das kann auch eine regelmäßige Ausschüttung an die Unternehmerfamilie sein.

Beratung zur Unternehmensnachfolge

Da die Nachfolgeproblematik schon seit Jahren Thema ist, gibt es eine ganze Reihe von Hilfestellungen. So bieten verschiedene Banken und Versicherungen eigene Unterstützungsprogramme und Beratung zum Thema Nachfolge an. Ebenso sind staatliche Förderbanken wie die KfW sowie die Industrie- und Handelskammer gute Anlaufstellen für Ratsuchende. Inhaber, die für die nächsten Jahre die Übertragung oder den Verkauf ihres Unternehmens planen, sollten diese frühzeitig nutzen. Sonst bleibt ihnen am Ende nur die Schließung ihres Unternehmens.

Über den Kapitalmarktblog:

Hier schreiben die Kapitalmarktexperten der Quirin Privatbank über die deutsche Wirtschaft und alles, was den heimischen Mittelstand bewegt. Das erfahrene Team der Quirin Privatbank hat die Entwicklungen rund um die Mittelstandsfinanzierung immer im Blick und zeigt auf, welche alternativen Finanzierungsformen für KMU interessant sind.